„Wir hatten gehofft, sie würde ihre Aussagen korrigieren.“ Kurz nachdem der Tod der bekannten Flüchtlingshelferin und früheren Heimerzieherin Ute Bock öffentlich wurde, waren in den Social Media kritische Stimmen zu lesen. Von Menschen, die ihre Kindheit oder Jugend in einem Heim verbringen mussten und dort Schreckliches erlebt haben. Einige berichteten, dass und wie Ute Bock ihnen kein Gehör schenkte, wenn sie über ihre Erlebnisse sprachen. Als Kinder wurden sie nicht Ernst genommen, und später auch als Erwachsene nicht. Unser Gastautor Jérôme Segal hat einige der Fälle zusammen getragen und stellt sie zur Diskussion.

Die „Grande Dame“ der Barmherzigkeit

„Ute-Bock-Platz statt Karl-Lueger-Platz!“ Diese Petition haben am 25.1. schon über 31.000 Menschen unterschrieben. Es geht ihnen darum, die Stadt Wien aufzufordern, den Karl-Lueger-Platz in einem Ute-Bock-Platz umzubenennen. Klar: Es ist eine Schande der Sonderklasse, dass Wien immer noch seinen Bürgermeister (1897-1910) ehrt, der den politischen Antisemitismus als Parteiprogramm instrumentalisiert hat. Schließlich ist Lueger der „Erfinder des modernen Antisemitismus“, so die Historikerin Heidemarie Uhl. So jemand gehört nicht geehrt.

Und ja, Ute Bock hat sehr viel für Asylwerber getan. So sehr, dass es schon vor ihrem Ableben am 19.1. dieses Jahres ein „Verein Flüchtlingsprojekt Ute Bock“ gab, einen „Ute Bock Preis für Zivilcourage„ (seit 1999), für FußballerInnen einen „Ute Bock Fußball Cup“ usw. Dabei wurde (und wird) immer mit ihrem Gesicht geworben – Personenkult ohne Ende. Natürlich ist es gut und richtig, dass sie sich um Asylwerber gekümmert hat und Spenden sammeln konnte (das verniedlichende Wort „Flüchtling“ hätte sie nur eventuell vermeiden können). Aber warum sollten wir vergessen, dass diese „Grande Dame“ der Barmherzigkeit auch eine Vergangenheit hatte? Und diese Vergangenheit führt uns in die düstere Welt der Kinder- und Erziehungsheime, in Institutionen der Verwahrung und Normalisierung.

Entweder nur Gutes – oder nichts?

De mortuis aut bene aut nihil („Von Verstorbenen ist nur in guter Weise zu sprechen“), sagen diejenige, die jede Kritik an der Heimerzieherin Ute Bock als eine Art von „Gotteslästerung“ empfinden. Wenn eine Phrase auf Lateinisch verwendet wird, bedeutet es aber nicht automatisch, dass sie besonders klug ist. Zumal die Betroffene zu Lebzeiten mehrfach darauf angesprochen wurde. In den Aussagen, die wir dazu hier präsentieren, taucht eine Dame auf, die von dieser Vergangenheit gar nichts wissen will, die in bester österreichischer Manier abstreitet – und die Betroffenen mit ihren Erlebnissen ablehnt und alleine lässt.

Von 1962 bis 1969 war Frau Bock im städtischen Heim in Biedermannsdorf tätig, danach wechselte sie als „Heimmutter“ in das Gesellenheim Zohmanngasse im 10. Wiener Gemeindebezirk. Bereits 2011 gab sie zu, dass sie dort regelmäßig „Detschn“ ausgeteilt hatte (siehe: „‘Heimmutter‘ Ute Bock: Keine Ausbildung und ‚SSler als Erzieher‘“, Der Standard, 19.10.2011).

In seinem brisanten Buch „Tatort Kinderheim„ berichtet Hans Weiss, dass unter den Opfern, die sich bei der Anlaufstelle für alle Heime der Stadt Wien gemeldet haben, auch einige aus Biedermannsdorf kamen. Später hat die Pressestelle des „Weißen Rings“ die Zahlen für die Zeit von März bis Juni 2012 genau angegeben. Hans Weiss schreibt dazu:

In seinem brisanten Buch „Tatort Kinderheim„ berichtet Hans Weiss, dass unter den Opfern, die sich bei der Anlaufstelle für alle Heime der Stadt Wien gemeldet haben, auch einige aus Biedermannsdorf kamen. Später hat die Pressestelle des „Weißen Rings“ die Zahlen für die Zeit von März bis Juni 2012 genau angegeben. Hans Weiss schreibt dazu:

Insgesamt wurden 550 Personen finanzielle Unterstützung zugesprochen. (…) Die meistens Meldungen entfielen auf folgende Heime: Wilhelminenberg (132) (…) Biedermannsdorf (59).“ (S. 178-179)

Auch Ute Bock erinnerte sich in einer Reportage von Puls 4 an ihre Zeit in Biedermannsdorf. Die Erinnerungen der Heimkinder und das, was die damalige Erzieherin berichtet, passen dabei durchaus zusammen. Nur die Perspektive nicht.

No, des wor Erziehungsheim für schwererziehbare Sonderschüler. Ned. Die Schule wor im Haus und des worn. Die worn net olle blöd, sondern des worn hoit so total Verwohrloste. Ned. Aus Familien mit – wos was i – mit an im Häf´n sitzenden Vater und ana am Strich gehenden Mutter und mit Drescherei´n. I hob an Buam, des wea i nie vagess´n – der is inzwisch´n scho tot, g´hobt. Der hot an Schädeldachbruch von ana Misshandlung gehabt. Jo? Die wor´n harte Sachen gewohnt. Zu den kaunst ned sog´n – Buaschi, gehst bitte a Stückerl da hinunter. Was hast du da jetzt gesagt, da müss ma das besprechen oda wos was da Teifel. – Der hätt g´sogt : De Oide is deppat, wos is los mit ihr…

Eine Elendshierarchie im Gesellenheim Zohmanngasse

Nach Biedermannsdorf war das Gesellenheim Zohmanngasse im Berufsweg von Bock die nächste Station. Wie ging es in diesem Heimen aus Sicht derjenigen zu, die darin unter Aufsicht sein mussten? Für die Zohmanngasse kennen wir nicht nur einen Zeitzeugenbericht, aufgeschrieben von Peter Ruzsicska, sondern auch Auszüge aus seiner Akte, die von Ute Bock geführt wurde. Einleitend zu seiner eigenen Veröffentlichung eines Konvoluts von Texten und Links zum Thema meint Ruzsicska:

Basierend auf meiner Kindheits- und Jugenderfahrung im Umfeld von Heimen sowie Kinder- und Jugendverwaltungseinrichtungen möchte ich die Erscheinungsformen von Herrschaftsverhältnissen im Besonderen und Allgemeinen möglichst genau darstellen, und zwar so, wie sich diese Wahrnehmungen mir selbst darstellen: Herrschaft ist die Ursache allen Missbrauchs.

Konkret hat er seine Zeit im Gesellenheim Zohmanngasse so erlebt:

Ich habe zwei Jahre meines Lebens im Gesellenheim Zohmanngasse unter der Direktion von Frau Ute Bock verbracht: Frau Ute Bock hat es immer ausgezeichnet verstanden, eine Elendshierarchie herzustellen und ihre Untertanen gegeneinander auszuspielen, aufzuhetzen und zu diskreditieren.

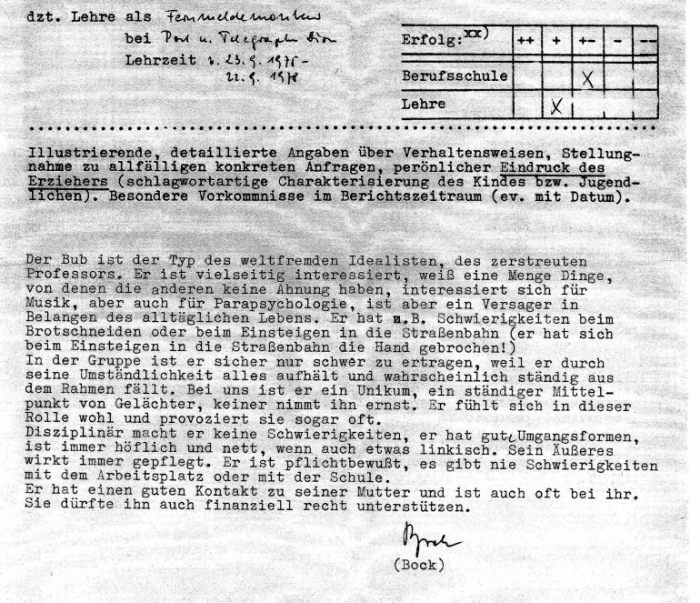

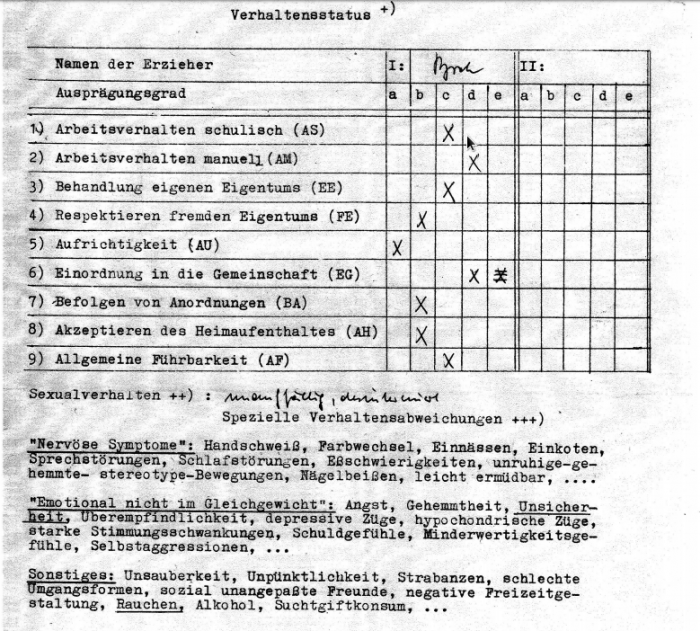

In der Zeit meines Aufenthaltes in der Zohmanngasse hatte sie es daher nicht mehr nötig, persönlich „Hand anzulegen“. Nachgerade passt ihre ergänzende Tätigkeit – damals wie heute – hervorragendst in die klassische Elendsverwaltungspraxis bekannter Institutionen wie z. B. Caritas und Diakonie. Ihr Führungsbericht über meine Person vom 10.01.1977 ist dazu ein klares Beweismittel.

Dieser von Ute Bock unterschriebene Bericht und ihre Bewertung eines Heimkindes ist wirklich ein zugleich besonderes und ein alltägliches Dokument, denn er gibt einen Einblick in die Strategie einer „Normalisierungsinstitution“ (Michel Foucault). Peinlich genau wird vorgeblich abweichendes Verhalten klassifiziert und in Tabellen eingetragen. Bei der betreffenden Person handelte es sich schlicht um einen jungen Mann, der nicht so war wie die anderen. Weder war er gefährlich noch eingeschränkt, er war einfach er selbst. Dennoch wurde sein Verhalten in einer Art Abweichungstabelle klassifiziert und festgehalten. Im vorliegenden Fall ergibt sich ein angeblich asoziales Verhalten dadurch, dass er sich in die Gemeinschaft nicht einordnen konnte. Die Korrektur der Klassifikation von e auf d durch Ute Bock zeigt zugleich deren Willkürlichkeit an.

In exakt jenem Gebäude für das Heim im zehnten Bezirk, in der Zohmanngasse 28, ist jetzt übrigens das „Flüchtlingsprojekt Ute Bock“ untergebracht.

„Es ist jo eh nix passiert“

Ruzsicska erinnert sich dann nochmals genauer zurück an die Zeit im Heim:

Dieses Heim bewohnte ich vielleicht ca. ein Jahr lang, wie lange genau, kann ich mich nicht mehr erinnern. Es war ein sauberes neues Haus, das für jeden Bewohner ein eigenes Zimmer bereitstellte. Das Heim wurde von Frau Ute Bock geleitet. Der Umgang der Bewohner untereinander war besonders rauh, nicht nur deshalb, weil es wöchentlich zumindest eine handfeste Schlägerei gab. Ich besuchte nur ein einziges mal einen Aufenthaltsraum, wo ein Tischfußballspiel, ein sogenannter „Wuzler“ stand und ein Fernsehgerät anwesend war. Die Stimmung fand ich brutal und trostlos und fühlte mich absolut fremd. Frau Ute Bock war zwar relativ freundlich, vermittelte aber, daß alles und jedes ausschließlich in ihrem Sinne zu geschehen hatte. Diese Stimmung war mir aus Wimmersdorf wohlbekannt, nur hier schwebte seitens der Mitbewohner täglich die Möglichkeit in der Luft, jederzeit spitalsreif geprügelt zu werden. So kam für mich aus heiteren Himmel der Tag, wo ich von einem kräftigen Mitbewohner vorne am Kragen gepackt wurde, und er sagte: „Waunst deppat bist, stich i di oh!“ und ließ mich dann los. Das war für mich ein Schock und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob mir jener das Messer tatsächlich ansetzte, oder er mir „bloß“ drohte. Ich befand mich in Todesangst, die ich auch aus meinen Erlebnissen als Kind bei meiner Mutter kannte und ähnlich aus den Drohungen, die ich einst in der Kinderübernahmestelle erfuhr. Als ich mich nach einiger Zeit aufraffte um die nach meiner Empfindung ernst gemeinte Drohung bei der Heimleiterin Frau Ute Bock anzuzeigen, meinte sie, ich solle nicht so empfindlich sein, es sei „jo eh nix passiert“. Sie ignorierte mich dann ganz einfach. In diesem Augenblick, war mir klar, diesen Ort muß ich so schnell wie möglich verlassen. Meinen ehemaligen Erzieher Werner Britt teilte ich mein Erlebnis bald mit und er nahm mich ernst. Dafür bin ich ihm heute noch wirklich dankbar, denn auch heute ist mir völlig klar, aus welchen Gründen auch immer: Er rettete damals mein Leben! Nicht nur, daß er mich mich wirklich ernst nahm, erwirkte er bei seiner Tante innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit, mir ein Zimmer zur Untermiete zur Verfügung zu stellen. Als ich bei seiner Tante einzog, die sehr nett war, konnte ich mich erst einmal beruhigen. Ich bewohnte das Zimmer ca. ein Jahr lang, bis ich eine andere Bleibe fand. Bis heute träume ich manchmal bei Tag und Nacht, daß die Heimaufenthalte nie zu Ende gehen …

Für Werner Britt, In Dankbarkeit, Wien, am 1. Februar 2011

Jener Werner Britt, dem er hier dankt, hat ihn nicht nur aus der Not im Heim gerettet, sondern später auch eine Dissertation über Heimkinder verfasst.

Das Heim Wilhelminenberg: Es herrschte der Ungeist aus der NS-Zeit

Die unfassbaren Geschehnisse im Heim Wilhelminenberg waren Gegenstand von Recherchen und Forschungen. Die Stadt Wien hatte eine Untersuchungskommission eingesetzt, die 2013 ihren Untersuchungsbericht vorlegte. Die Zeitschrift profil berichtet:

Nach eineinhalb Jahren akribischer Aktensuche und 170 Interviews mit ehemaligen Heimzöglingen, Erziehern, Psychologen, Anrainern und Polizisten bestätigt die Untersuchungskommission Wilhelminenberg den schlimmsten Verdacht: In dem ehemaligen Kinderheim der Stadt Wien herrschte über drei Jahrzehnte lang körperliche Gewalt, Demütigung und sexueller Missbrauch.

Die Beweise und die Zeugnisse der Opfer waren und sind bedrückend und erdrückend. Nicht nur Ute Bock hat nicht zugehört, doch auch sie hat weggeschaut, so wie viele, viele andere. Christa Zöchling nennt es im profil,

einen gesellschaftlichen Skandal. Das Unrecht war nicht fernab hinter Klostermauern geschehen, sondern unter den Augen von Personalvertretern, Jugendamtsleitern, Stadträten, Erziehern und Reformpädagogen und Anrainern.

„Ich kann es nicht glauben“

Dieses Heim am Wilhelminenberg war so vieles in einem: eine Verwahranstalt, eine Normalisierungsinstitution, eine Folterkammer, ein Puff – insgesamt ein Ort der Barbarei. Ute Bock, die am Wilhelminenberg nicht gewirkt hatte, war aber nicht nur eine einfache entfernte Kollegin, sondern die Freundin der Leiterin dieser Institution: Hildegard Müller. In einer Diskussionsrunde auf Puls4 im Oktober 2011 wurde Bock auch als solche vorgestellt. In der Sendung wird ein Einblick in die Verhältnisse vor Ort gegeben. Während der Sendung hat Frau Bock sich getraut, dem Erfahrungsbericht einer Frau, die ein Heimkind war und im Alter von 12 Jahren vergewaltigt wurde, zu widersprechen. Während sie Vergewaltigungen im Wilhelminenberg bestreitet, und das im Angesicht einer Frau, die ihre Erfahrungen berichtet, charakterisiert sie ihre Freundin Müller, die Leiterin dieser Horrorinstitution, wie folgt:

Des wor, also, eine Heimleiterin mit Leib und Seele. Ein böses, ja, strenges Frauenzimmer. Also waun der amoi sowos nur zu Ohren gekommen wor, do hob´n die Erzieher mehr Aungst g´hobt wia die Kinder, vor der. Wirklich. Und sie hot, wirklich, so a Regiment fiarn miass´n, durt in dem Haus. Wäu sie miass´n sie vurstö´n, waun zum Beispü Besuch is, der Schmäh, daß die Kinda sie des ned traut hob´n daham zum dazöhn, wos do in der Grupp´n passiert, das is ein Blödsinn! Der erzöht, der erzöht an Besuch, mocht des Heim so schlecht wie möglich, weil er jo Ham wü. Ned? Des Ess´n haßt nix und die Erzieha san grauslich und in da Schui die Lehrerin und und – oiso ollas! Jo? Und jede Klanichkeit wird so aufgebauscht, weil er Mitleid erregen will. Ja? Jeda wü ham -Wauns no so schiach daham is. I hob´ keinen gekaunnt, der g´sogt hot, er mechat gern im Heim bleib´n. Ja? Also – I kaun ma ned vurstön, daß ana in an Schlofsoi einegeht, wo zwanz´g Kinda schloffn und ein Kind vagewaltigt und des sogt nix. Des geht ned ausse und sogt – Ich bin heute vergewaltigt worden – oba es wir sogn – da kommt in der Nacht immer ein Mann und da kann ich nicht schlafen – oda irgend sowos, bitte!

„Jetzt ist es zu spät. Ich bedauere das sehr!“

Ute Bock ging so weit und behauptete, es hätte nicht sein können, dass Mädchen im Schlafsaal vergewaltigt wurden, weil die anderen Mädchen es mitbekommen hätten! Es herrschte aber eine so starke Omerta im Heim, dass dieser Art von Argumentation inakzeptabel ist. So wurde das Leid jahrzehntelang beschwiegen.

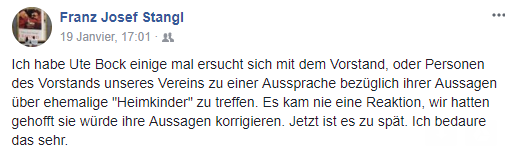

Franz Josef Stangl, im Vorstand eines Opfervereins, schreibt nach dem Bekanntwerden des Todes von Ute Bock auf Facebook.

Sie hat sich also einer Klärung und einer Aussprache verweigert. Verdient Ute Bock einen Platz, wenn sie im „größten Verbrechen der 2. Republik“, wie es Hans Weiss formuliert, involviert war und geschwiegen hat? Am 2. Februar soll es ein Lichtermeer für Frau Bock geben. Es mag also jetzt so einen Platz geben. Wir stellen die Frage, ob es auch eine Strasse oder einen Platz zur Ehrung der missbrauchten Heimkinder geben wird? Die Wahrscheinlichkeit scheint leider geringer als für den Platz. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind mittlerweile eingestellt. Obwohl seit Ende 2016 keine Entschädigungen für die Opfer der Misshandlungen mehr bezahlt werden, melden sich weiterhin Personen und sprechen über ihr Leid. Die Zustände in den Heimen sind eine Geschichte, die nicht vergeht.

Die Abschriften von Ute Bocks Stellungnahmen haben wird auch dem Blog von Herrn Ruzsicska entnommen. Vielen Dank!

Jérôme Segal ist Historiker, Assistenzprofessor an der Pariser Sorbonne, Forscher und Journalist in Wien

Als 14jährige war ich einmalig als Aushhilfe in einem Sommer-Ferienheim in der Ost-Steiermark.

( Taschengeld ) und werde nie vergessen, …

Es gab zu Mittag eine Haferflockensuppe, ein Bub hat sich nach dem Essen erbrochen und wurde gezwungen, das Erbrochene aufzuessen.

ich habe von dieser Suppe nur gekostet ( sie schmeckte verdorben ).

Ich habe den für mich empörenden Vorfall der Heimleitung mitgeteilt.

Dies verkürzte abrupt meine Aushilfszeit im Heim.

Traude ( 76 Jahre )